|

■耕書堂(こうしょどう)跡

江戸時代の本町通り(現・大伝馬本町通り)は日本橋を起点とする五街道のうち、奥州・日光街道の道筋に当たる江戸屈指の目抜き通りでした。この通りに面する通油(あぶら)町には江戸時代に中期に活躍した蔦屋(つたや)重三郎(1750~1797)の書肆(しょし)(出版・販売店)「耕書堂」がありました。寛延三年(1750)幕府公認の遊郭・新吉原で生まれた重三郎は幼くして新吉原で茶屋を営む喜多川家の養子となりました。安永元年(1772)には、新吉原大門口の五十間道にあった義兄の茶屋「蔦屋」の軒先を借りて、貸本・小売取次の商売を始め、安永四年(1775)からは、吉原の案内書である「吉原細見」の版元として出版に乗り出し、吉原関連の絵草紙や黄表紙なども手掛けました。「吉原細見」の独占出版を始めた天明三年(1783)には、数多くの書肆・草紙屋問屋が軒を連ねる日本橋の通油町に拠点を移し、黄表紙・洒落本、狂歌本、錦絵などを出版して、江戸で出版された草紙を扱う有数の地本問屋となりました。重三郎は、江戸の人々の嗜好や時流を捉えること、才能のある戯作者・絵師などを見抜いて大成させることに長(た)けていました。戯作では、朋誠堂喜三二、太田南畝(なんぼ)、恋川春町、山東京伝、十返舎一九など、絵師では勝川春章、北尾重政、葛飾北斎、喜多川歌麿、東洲斎写楽などの作品を出版し、版元として、数多くの実績を残しました。

寛政三年(1791)には、寛政改革による出版取締令の対象となり、重三郎が手掛けた発禁処分や身上半減の闕所(けっしょ)処分(財産の半分を没収)などを受けて、商売の縮小を余儀なくされます。しかし、趣向を変えて出版を続けた重三郎は、翌年に画才を見出して庇護してきた喜多川歌麿による美人大首絵を発表して一世を風靡しました。

更に、寛政六年(1794)から翌年には、写楽による役者絵を次々と出版して、人気を博し、寛政九年(1797)に没するまで、日本橋の地で大きく躍動しました。葛飾北斎が手掛けた江戸名所絵本「画本東都遊」には紅絵問屋の看板を出す「耕書堂」の店舗内外の様子が描かれており、往時の繁栄ぶりを伺うことができます。

注):戯作(げさく)とは江戸期後半頃から江戸で興った通俗小説などの読み物の総称で、細分すると以下のモノがありました。

○洒落本:とは、遊所での遊びの様子を書いたもの。山東京伝の『傾城買(ばい)四十八手』などがある。

○滑稽本:おかしみのある話。式亭三馬『浮世風呂』、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』などが代表的。

○談義本:滑稽さと教訓を合わせ持っていた本。 滑稽本のはしり。

○人情本:主に恋愛を描いたもの。為永春水の『春色梅児誉美』(うめごよみ)や『春告鳥』(はるつげどり)などに代表される。

○読本とは、口絵や挿絵もあったが、勧善懲悪思想などの文章中心の読物であるところから読本と呼ばれました。 |

|

|

|

蔦重が日本橋通油町に出店した頃に、この界隈の店舗で販売されていた小物品類を紹介しているギャラリーがあります。

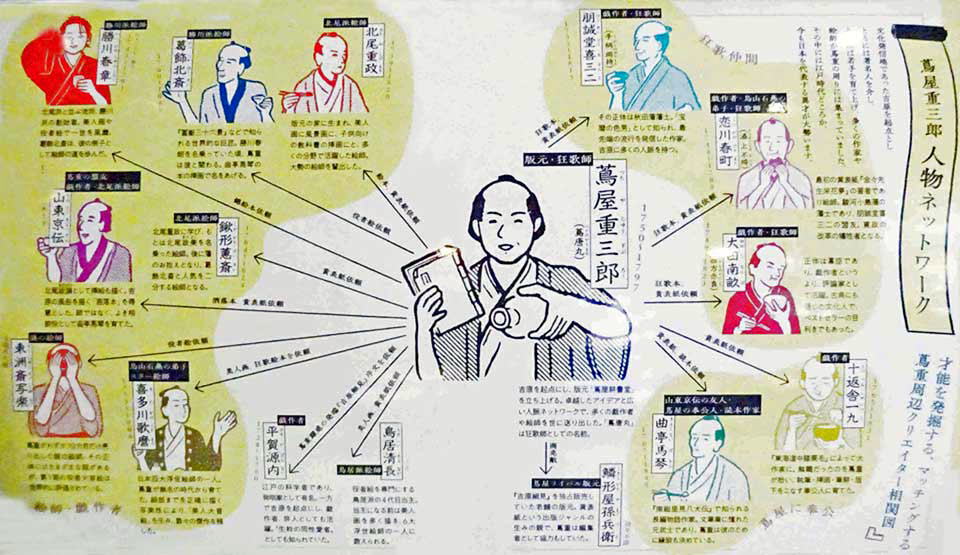

そこでは、当時の庶民の生活が判るように、興味をそそられるように陳列されています。また、蔦屋重三郎と商売、取引上の交友を重ねた出版物の挿絵や錦絵の制作者さらに、作家・文筆家、版木師・彫刻師・摺師、紙商・筆墨商役者・知識人・文化人そして顧客・パトロンたちも紹介されています。 |

|

|